|

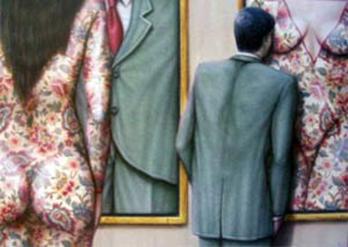

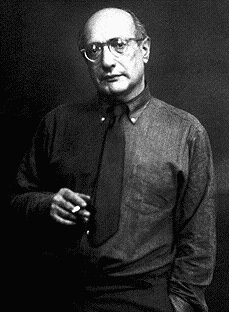

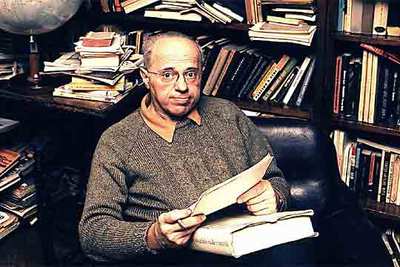

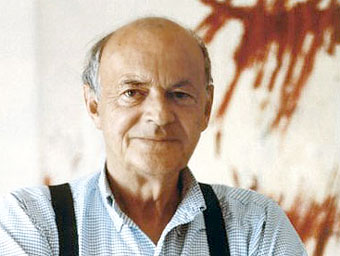

| Jose Emilio Pacheco por GORKA LEJARCEG |

FICCIONES

Casa de citas / José Emilio Pacheco / Juan Gelman

Casa de citas / José Emilio Pacheco / El desierto más solo

Casa de citas / José Emilio Pacheco / Dos novelas cortas

Casa de citas / José Emilio Pacheco / El desierto más solo

Casa de citas / José Emilio Pacheco / Dos novelas cortas

DE OTROS MUNDOS

José Emilio Pacheco / La historia de la gente sin historia en Alice Munro

José Emilio Pacheco / Juan Gelman / Libros que hasta un adulto entiende

Juan Gelman / El segundo mejor poeta de su barrio

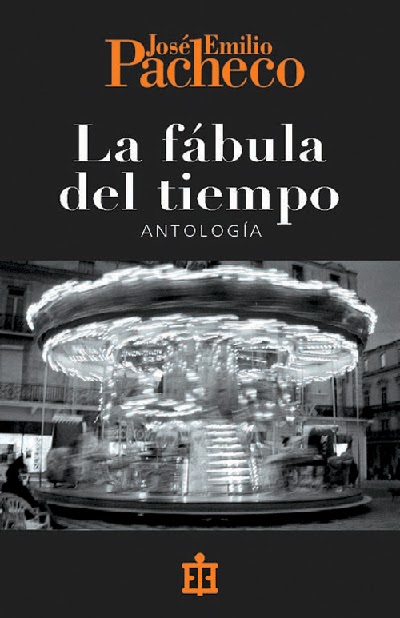

José Emilio Pacheco / La travesía de Juan Gelman

José Emilio Pacheco / La curiosidad del poeta

José Emilio Pacheco / Juan Gelman / Libros que hasta un adulto entiende

Juan Gelman / El segundo mejor poeta de su barrio

José Emilio Pacheco / La travesía de Juan Gelman

José Emilio Pacheco / La curiosidad del poeta

José Emilio Pacheco / El poder de síntesis

José Emilio Pacheco / Escribo en la oscuridad

José Emilio Pacheco / La lengua es mi única riqueza

José Emilio Pacheco / Dedicaré el dinero del Premio Cervantes a gastos de hospital

Obituario / José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco / El poeta-profeta de México

José Emilio Pacheco / El escritor radicalmente bueno

José Emilio Pacheco / Hermano mayor

Enrique Krauze / El humanismo literario de José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco / La poesía del tiempo

José Emilio Pacheco / Abrir caminos en la selva

José Emilio Pacheco / Una obra siempre abierta

José Emilio Pacheco / Escribo en la oscuridad

José Emilio Pacheco / La lengua es mi única riqueza

José Emilio Pacheco / Dedicaré el dinero del Premio Cervantes a gastos de hospital

Obituario / José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco / El poeta-profeta de México

José Emilio Pacheco / El escritor radicalmente bueno

José Emilio Pacheco / Hermano mayor

Enrique Krauze / El humanismo literario de José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco / La poesía del tiempo

José Emilio Pacheco / Abrir caminos en la selva

José Emilio Pacheco / Una obra siempre abierta

Poemas

José Emilio Pacheco / Alta traición

José Emilio Pacheco / Traduttore, traditore

José Emilio Pacheco / Contraelegía

José Emilio Pacheco / Traduttore, traditore

José Emilio Pacheco / Contraelegía

PESSOA

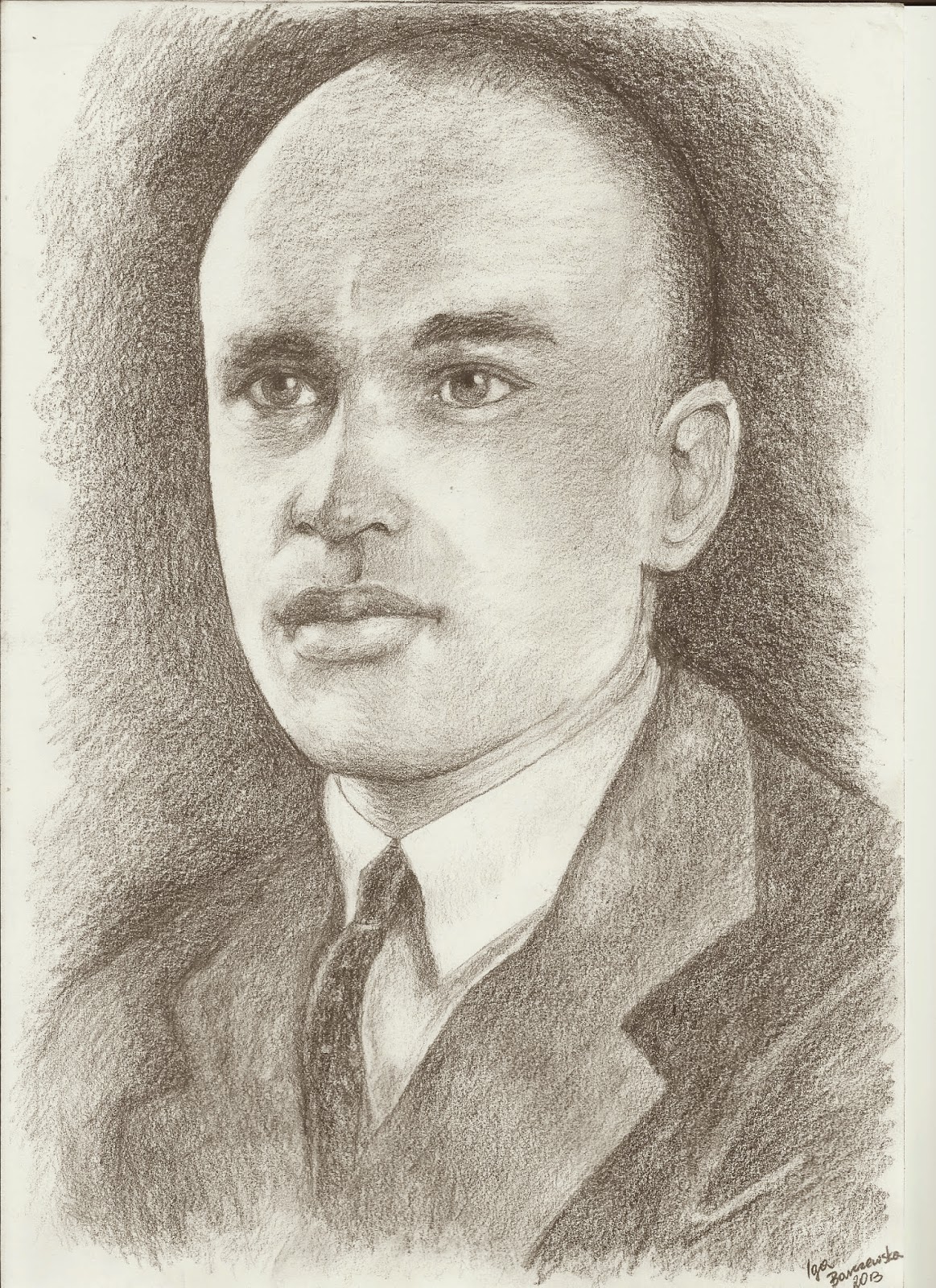

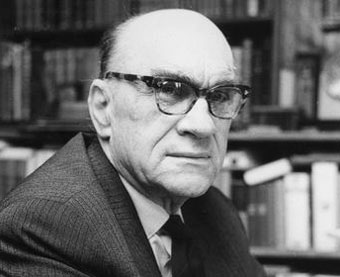

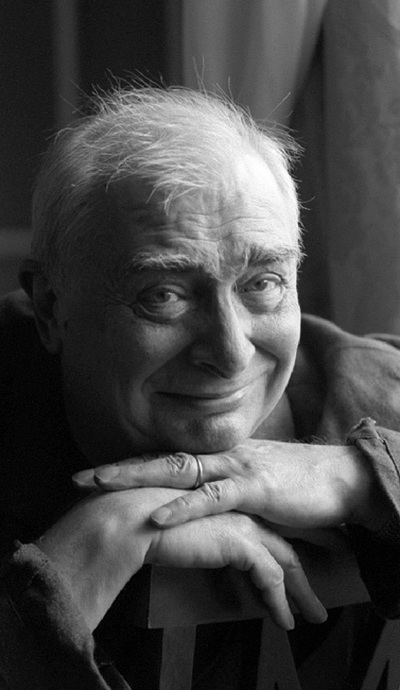

José Emilio Pacheco

(1939 -2014)

Poeta, novelista, traductor y crítico mexicano, nacido en Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y fallecido el 26 de enero de 2014, está considerado por muchos críticos como el escritor más importante de su generación en su país.

Vida

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y allí comenzó a colaborar con la revista Medio Siglo. Más tarde formó parte de la dirección del suplemento de la revista Estaciones, junto a otro reconocido autor mexicano, Carlos Monsiváis, y de la redacción de la Revista de la UNAM. Continuó su labor periodística al frente de la redacción de La Cultura en México.

Fue profesor en varias universidades de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. También se dedicó a la investigación en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); como resultado de esta labor de investigación y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos XIX y XX, publicó numerosas ediciones y antologías.

Su trayectoria intelectual fue reconocida con la concesión del Premio Nacional de Poesía y el Premio Nacional de Periodismo (1980), el Premio Malcolm Lowry de Ensayo y el Nacional de Lingüística y Literatura (1992). Recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2001, el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo 2003 y, al año siguiente, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en la primera edición de este premio creado con motivo del centenario del gran poeta chileno. En 2005 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca por su "aportación de relevancia al patrimonio cultural de la literatura hispánica". En noviembre de 2009 recibió el premio Cervantes de la Letras por el conjunto de su obra.

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y allí comenzó a colaborar con la revista Medio Siglo. Más tarde formó parte de la dirección del suplemento de la revista Estaciones, junto a otro reconocido autor mexicano, Carlos Monsiváis, y de la redacción de la Revista de la UNAM. Continuó su labor periodística al frente de la redacción de La Cultura en México.

Fue profesor en varias universidades de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. También se dedicó a la investigación en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); como resultado de esta labor de investigación y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos XIX y XX, publicó numerosas ediciones y antologías.

Su trayectoria intelectual fue reconocida con la concesión del Premio Nacional de Poesía y el Premio Nacional de Periodismo (1980), el Premio Malcolm Lowry de Ensayo y el Nacional de Lingüística y Literatura (1992). Recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2001, el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo 2003 y, al año siguiente, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en la primera edición de este premio creado con motivo del centenario del gran poeta chileno. En 2005 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca por su "aportación de relevancia al patrimonio cultural de la literatura hispánica". En noviembre de 2009 recibió el premio Cervantes de la Letras por el conjunto de su obra.

En palabras del propio Pacheco: "Todo conspira para no escribir. Está el rechazo, la dificultad para que te publiquen, la falta de recursos, pero después llegan los premios y con eso llegan los medios... y ya no queda tiempo para escribir".

Obra

Integrado en la corriente del irrealismo, su poesía es irónica, llena de notas de humor negro y parodia, y muestra una continua experimentación en el plano formal. Para Pacheco, el poeta es el crítico de su tiempo y un metafísico preocupado por el sentido de la historia. Cree en el carácter popular de la escritura, que carece de autor específico y pertenece a todos: "Es un milagro que alguien que desconozco pueda verse en mi espejo".

Obra

Integrado en la corriente del irrealismo, su poesía es irónica, llena de notas de humor negro y parodia, y muestra una continua experimentación en el plano formal. Para Pacheco, el poeta es el crítico de su tiempo y un metafísico preocupado por el sentido de la historia. Cree en el carácter popular de la escritura, que carece de autor específico y pertenece a todos: "Es un milagro que alguien que desconozco pueda verse en mi espejo".

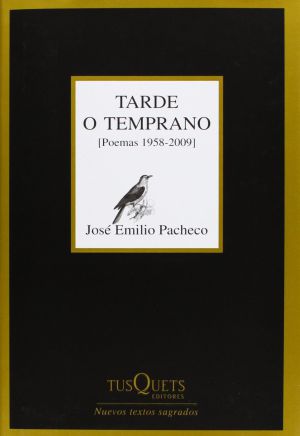

Entre su producción poética, que alterna lo trascendente y lo inmediato, siempre con un estilo muy personal, conviene destacar Tarde o temprano (2000), que reúne su poesía escrita durante 42 años, desde 1958, y que recibió el Premio José Donoso, creado por la Universidad e Talca. Los títulos de algunos de sus poemarios son: Los elementos de la noche (1963), El reposo del fuego (1966), No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969), Irás y no volverás (1973), Desde entonces (1981), Los trabajos del mar (1984), Miro la tierra (1986) y Ciudad de la memoria (1989).

Entre sus obras narrativas figuran El viento distante (1963); Morirás lejos (1967); El principio del placer (1972), con la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia; Las batallas en el desierto (1981) y La sangre de Medusa y otros cuentos marginales (1990).

En lo referente a su trabajo como editor, ha editado numerosas antologías, entre las que destaca la Antología del modernismo y la dedicada a la obra de Federico Gamboa. Ha traducido, entre otros muchos, a Samuel Beckett, Oscar Wilde y T. S. Eliot.

En palabras del presidente chileno Ricardo Lagos, pronunciadas el día de la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda: "José Emilio Pacheco es un poeta tan universal como mexicano y a la vez latinoamericano. Su poesía indaga en el pasado y el presente, rescata la memoria de los anónimos poetas mayas y a través de ellos nos muestra bajo otra luz, una luz reveladora que tiene que ver con la historia de nuestro continente desde mucho antes que los que llegaron".

Entre sus obras narrativas figuran El viento distante (1963); Morirás lejos (1967); El principio del placer (1972), con la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia; Las batallas en el desierto (1981) y La sangre de Medusa y otros cuentos marginales (1990).

En lo referente a su trabajo como editor, ha editado numerosas antologías, entre las que destaca la Antología del modernismo y la dedicada a la obra de Federico Gamboa. Ha traducido, entre otros muchos, a Samuel Beckett, Oscar Wilde y T. S. Eliot.

En palabras del presidente chileno Ricardo Lagos, pronunciadas el día de la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda: "José Emilio Pacheco es un poeta tan universal como mexicano y a la vez latinoamericano. Su poesía indaga en el pasado y el presente, rescata la memoria de los anónimos poetas mayas y a través de ellos nos muestra bajo otra luz, una luz reveladora que tiene que ver con la historia de nuestro continente desde mucho antes que los que llegaron".

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pacheco-jose-emilio

![]()

![]()

![]()

PREMIOS

|

| Por un estúpido golpe no voy a ir al hospital, le dijo José Emilio Pacheco a su esposa Cristina Pacheco horas antes de su muerte. (Notimex) |

"No entiendo la vida sin José Emilio": Cristina Pacheco

La periodista y viuda del escritor y periodista narra cómo fueron las últimas horas con su marido.

"No entiendo la vida sin él", dijo la periodista Cristina Pacheco sobre el fallecimiento de su esposo, el escrtiro José Emilio Pacheco, quien murió a causa de un paro cardiorespiratorio ayer.

Cristina Pacheco explicó que el escritor se había ido a dormir la noche del viernes porque "se sentía cansado" luego de que sufriera una caída que le produjo un golpe en la cabeza. "Nunca despertó de ese sueño. Estaba tranquilo", dijo su esposa.

En entrevista con MVS, la periodista Cristina Pacheco relató la última noche del escritor. "Le dije: 'No te vayas, quédate conmigo'. Me dijo: 'Tengo sueño'. Se quedó dormido. Antes de que se durmiera le dije: por qué no vamos al hospital para que te revisen. Me dijo: por un estúpido golpe en la cabeza no voy a ir al hospital", explicó.

Con la voz entrecortada expresó: "de ahora en adelante tengo que hablar en pasado de una persona que está muy presente en mi vida".

La periodista explicó que al cuarto para las 06:00 horas del viernes le preguntó a su esposo qué haría ese día, a lo que él contestó que corregiría el texto "La travesía de Juan Gelman", que realizó sobre el escritor argentino, fallecido el 14 de enero de este año.

"Le prometí que saliendo del programa le marcaba. Hablé con él, le dije cómo estás. Me contestó: una tontería, me caí. Dónde te caíste. En mi cuarto, dijo. En dónde te pegaste. En el escritorio, me contestó", dijo Cristina Pacheco.

Al llegar a su casa, la periodista conversó "un ratito" con su esposo. "Me dijo que había enviado el texto (La travesía de Juan Gelman) un poco tarde" y explicó que José Emilio le había comentado: "tengo mucho cansancio porque me costó mucho trabajo levantarme".

'No te puedes quedar dormido'

La periodista, conductora del longevo programa Conversando con Cristina Pacheco fue a ver el cuarto donde había caído su esposo. "Encontré todas las cosas tiradas. Había libros tirados. Se veía que había rodado. No era agradable", dijo.

"Le dije no te vayas, quédate conmigo. Me dijo tengo sueño. Se quedó dormido. Antes de que se durmiera le dije: '¿Por qué no vamos al hospital para que te revisen?'. Me dijo: 'Por un estúpido golpe en la cabeza no voy a ir al hospital'", recordó Cristina Pacheco.

El sábado por la mañana, Cristina le llevó a su esposo el café a la cama, como acostumbraba hacerlo. "Fui y le dije: no te puedes quedar dormido. Le acerqué el café a la cara. No me contestaba. No me gustó. Estaba respirando normal".

El escritor no respondía a los llamados de su esposa. La periodista observó que "tenía la palma de la mano muy morada y un poco grises las puntas de los dedos", tras lo cual llamó al médico.

El médico le dijo; "Llámese (sic) a una ambulancia y lléveselo al hospital, a Nutrición". Nunca despertó de ese sueño. Estaba tranquilo. El doctor me dijo: 'Háblele'. Estuve con él todo el tiempo. No volví a hablar con él. No volveré a hablar con él", explicó.

La periodista Cristina Pacheco hizo una pausa. "No entiendo la vida sin él", finalizó.

José Emilio Pacheco fue galardonado el 12 de marzo de 2013 en Mérida, Yucatán, con la Presea a la Excelencia en las Letras, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2013 (Filey).

José Emilio Pacheco: vida, muerte, verso

Las letras latinoamericanas lloran al gran poeta mexicano fallecido a los 74 añosJosé Emilio Pacheco, fallecido el domingo en la capital mexicana a los 74 años, podría haber sido velado en el Palacio de Bellas Artes, el símbolo más pomposo de la cultura mexicana, al modo de un faraón o un jefe de Estado. Pero antes de morir dejó dicho que prefería el Colegio Nacional. Aquí, en un rinconcito del centro histórico de la Ciudad de México, venía una vez al mes y se sentaba en los bancos de piedra de un bonito y silencioso patio rodeado de naranjos y limoneros. “Se va a quedar aquí un ratito. Era una ilusión muy grande para él acercarse de vez en cuando y charlar con gente de todo tipo. Mujeres con bolsas de los mandados, jóvenes, estudiantes, comerciantes. Vamos, la gente de la calle”, relataba Cristina Pacheco, esposa del ganador en 2009 del Cervantes y del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Alérgico a los elogios, Pacheco (que había sido hospitalizado el sábado como consecuencia de un golpe en la cabeza recibido en su domicilio) solía decir que ni siquiera era el mejor escritor de su barrio. Juan Gelman, que murió diez días antes, era su vecino. La coincidencia inspiró las palabras de Cristina Pacheco: “Es lindo pensar que en el último trabajo que hizo (un artículo sobre el propio Gelman para la revista Proceso) se encontró con un amigo, con un poeta, y a lo mejor andan juntos por allí en alguna parte inventando historias”.

México lloró durante toda la jornada a uno de sus grandes escritores. Los que lo conocieron lo retrataron como un hombre normal, alejado de podios y capillas, alguien que vivió como si nunca se fuera a morir. “Teníamos planes de aquí a 2.000 años”, decía su mujer. Jorge Volpi pasó al lado del féretro con sus restos mortales y dejó una reflexión tan sencilla que parecía llenar todo el vacío de la pérdida de Pacheco: “Se va un grande”.

Entre la muchedumbre sobresalía el sombrero de Jaime Cuéllar, un experto en cine político. Está obsesionado con encontrar una película, Mariana Mariana, cuyo guión es de Pacheco. "Dudo que alguien aquí la haya visto", sugería oteando a los presentes. No estaba aquí para hacer negocio, pero llegado el momento todo se podría hablar. "Hombre, si alguien me pide un título y lo tengo en mi colección, lo copio y lo traigo en media hora. No sería una falta de respeto hacia Pacheco, al revés. Estaría encantado que distribuyésemos sus películas". Gente de todas las edades, altura, peso, condición social, se acercaron para darle el último adiós al poeta.

José Emilio Pacheco será incinerado. No quería pasar la eternidad encerrado en una caja. Tenía claustrofobia.

Siete escritores de América Latina y España explican la importancia de la poesía del autor mexicano

Tiempo, memoria, reflexión, realismo, doméstico, sentimental, inteligencia… son algunas de las palabras y conceptos que se repiten al referirse a la obra poética de José Emilio Pacheco, fallecido ayer en México.Seis poetas de España y América Latina señalan las principales aportaciones del autor mexicano a la literatura. Poeta de lo cotidiano, de lo cercano, de la belleza del discurrir de la vida diaria, de las cosas con las que lidiamos continuamente en los quehaceres, de esas cosas e ideas presentes en nuestros pensamientos de manera latente o agazapada, insoslayables. Poeta del Tiempo, como dice Darío Jaramillo. Porque todo eso que llamamos cotidiano está impregnado de Tiempo, es Memoria. Versos tristes a veces, pesimista a ratos, y también optimistas y siempre luminosos en sus imágenes que invitan a mirar a todos lados de nuestra vida y de la vida en general.

ÓSCAR HAHN: José Emilio Pacheco pertenecía a esa rara especie de escritores que practican los más diversos géneros con el mismo rigor y con la misma calidad. Poeta antes que nada, ejerce una aguda crítica de la contingencia, pero su gran preocupación es el tiempo. Por eso la suya es una poesía filosófica, no en el sentido libresco del término, sino en el sentido de asombro, curiosidad y reflexión ante los enigmas de la existencia. Para sus poesías completas Pacheco eligió el título de “Tarde o temprano”. Ahora que el poeta nos ha dejado, ese título pierde su carácter conjetural y adquiere una actualidad y una certeza profundamente perturbadoras. Querido José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo.

ANTONIO GAMONEDA: Era un hombre en plena conciencia, en el sentido que manifiesta su obra. Su poesía podría ser entendida como como de signo realista, aunque prefiero decir que es una poesía explícitamente reflexiva. Poesía en la que el pensamiento reflexivo se empareja sobre impulsos o incluso se sobrepone al pensamiento poético. Es un realismo orientado a la reflexión en un lenguaje normalizado, sin grandes aventuras semánticas, pero todo muy bien hecho.

JUAN CARLOS MESTRE: Es la poesía de Pacheco un habla contra la traición inmaterial de la muerte, oraciones civiles con las que resistir la perturbadora obsesión de lo perdido, el lejano siempre que solo existe en la imaginación de los poetas y la memoria violentada de los pueblos. Dio su poesía nombre a lo oscuro y belleza al indefenso. Nombró la inexistencia de las ensoñaciones y el territorio donde los héroes forzosos del amor otorgan otro sentido de nobleza a la condición humana. No habitarán la solemne casa del silencio sus palabras esparcidas sobre lo posible imposible: un mundo sin víctimas. Viven ya en otros ojos, luminosas bajo otras piedras.

LUIS GARCÍA MONTERO: La poesía de José Emilio tiene la tensión de algunas paradojas que la depuran. Se trata de una voz muy culta, propia uno de los mejores ensayistas de la poesía contemporánea, pero busca la sencillez y el diálogo con el lector. Ama la tradición (López Velarde, Gorostiza, Sabines, Paz), en nombre de una originalidad profunda. Persigue la sinceridad en la máscara, la confesión en el pudor. Y asume el pesimismo de la lucidez, la evidencia de la catástrofe, para localizar el rayo de luz que dignifica la vida. Su escritura va y viene por estos extremos. Es inteligente y sentimental.

PIEDAD BONNETT: Como poeta fue uno y muchos. Detrás de los distintos registros de sus poemas encontramos siempre una mirada incisiva, con un trasfondo filosófico, que se concreta en versos tocados muchas veces por el humor y la ironía pero también de lirismo contenido. Su poesía, que le habla a un lector amplio, pues su misterio asoma a través de un lenguaje sencillo, nos acompañará siempre.

FRANCISCO FERRER LERÍN: Debo a Pacheco su definición exacta de las aves, la etiqueta precisa que supone el buen uso de un nombre. Se lo dije en Madrid, en la ceremonia del Cervantes, y me lo agradeció. Hablamos de ese poema sobre el zopilote, bicho infamado, hermano menor de nuestro buitre. Un poema que despierta ternura por el aprecio de la fealdad casi doméstica de un ave oscura, destino obligado de las pedradas de niños sin corazón que se adiestran para verdugos.

JOAQUÍN PÉREZ AZAUSTRE: En La edad de las tinieblas, José Emilio Pacheco desmenuza un quinqué, la savia de petróleo acumulada en su osario de tiempo, desde los dinosaurios a la llama, con millones de años de sedimentación inventando la luz dentro de la campana de cristal. “La noche huele a luz carbonizada”: algo de extrañamiento se oculta ahí, como un poso, con su desolación o su milagro. Poeta de una generación, con ese lema complejo que supone Alta traición, reclamó la autocrítica propia de ese mundo de tertulias que compartió con Pitol y Monsivais. Escribir es una resistencia contra los horrores que vivimos.

"La poesía fue en José Emilio un don natural, jamás nada forzado, la belleza sin tropiezos, pero a la vez fue un orfebre", escribió el novelista nicaragüense Sergio Ramírez en su cuenta de Twitter.

"José Emilio Pacheco fue las palabras, fue la lengua, fue la poesía más pura de nuestro tiempo y lo será del tiempo futuro. Un clásico", añadió.

"José Emilio Pacheco fue las palabras, fue la lengua, fue la poesía más pura de nuestro tiempo y lo será del tiempo futuro. Un clásico", añadió.

“Pacheco todavía nos hacía mucha falta”

Los grandes escritores mexicanos y el mundo de la cultura se tiñen de luto

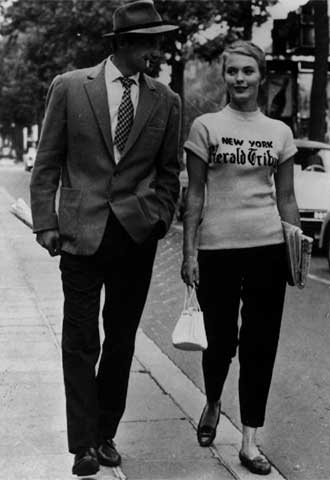

José Emilio Pacheco (i) junto con Sergio Pitol (c) y CarlosMonsiváis, en 1959. / BERNARDO GINER DE LOS RÍOS

Acababa de enterarse de la muerte de José Emilio Pacheco, y Elena Poniatowska, su amiga, su confidente, ya lo estaba echando de menos: "Todavía nos hacía muchísima falta, se ha ido antes de tiempo. Sobre todo ahora que México está en un torbellino de violencia. Basta con ver Michoacán. Ha muerto uno de los grandes intelectuales y uno de los grandes escritores de México".

Fallecido a los 74 años de edad en un hospital de la Ciudad de México, Pacheco deja una legión de seguidores de todas las generaciones que devora sus libros con entusiasmo. Era uno de esos escritores que la gente toma como suyo.

El escritor Rafael Pérez Gay considera que era refractario a las alabanzas, "como todo buen escritor debe ser". Recuerda cuando le hicieron un homenaje hace tres años en una universidad. Se sentó en primera fila y a ratos estaba incómodo. No dejaban de enaltecerle. "Estoy aturdido", dice, justo cuando acaba de terminar un artículo de Pacheco para un periódico mexicano (La Razón).

Cristina Rivera-Garza, escritora y profesora universitaria en Estados Unidos, siempre le pide a sus alumnos que lean Las batallas en el desierto. "Es la obra fundamental del México de mediados de siglo contada desde dentro y con la perspectiva y el desamparo de un niño", dice por teléfono. Rivera Garza le niega la muerte a Pacheco: "Va a ser siempre un escritor vivo".

El poeta y novelista Julián Herbert, de 43 años, lo sentía en el alma. "¡Puta madre!", exclamaba al conocer la noticia. "Le tenía un inmenso cariño. Además de ser lector y sobre todo apreciar sus primeras obras (Las batallas en el desierto). Fue un tipo generosísimo conmigo. Estaba interesado en la nueva literatura mexicana que se estaba haciendo", cuenta.

Herbert no solo le ha rendido homenaje a Pacheco esta tarde con sus palabras. Lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. "En casi todos mis libros incluyo poemas traducidos de otras lenguas aunque versionados libremente. Esa idea la traigo de él y es la forma que tengo de darle las gracias por todo lo que ha significado para mí", continuó Herbert.

Pacheco se puede considerar el primer escritor latinoamericano que corrigió una novela, Morirás lejos, una vez publicada. No consta en acta que otro lo haya hecho. "Tiene huevos. Le encontró otro sentido y le cambió muchas partes, incluido el final", recuerda este hecho extraordinario el escritor mexicano Jorge F. Hernández. "Le quiero agradecer más que nada como lector porque fue un poeta infinito, nos descubrió que la poesía era accesible, que estaba en todas las partes", señala y antes de colgar pide un favor: "Pon que estoy muy triste".

Benito Taibo ya tenía tono fúnebre. "Es francamente terrible. Hace poco murió Juan Gelman. Los dos eran amigos míos. ¿Quieres que te diga algo a riesgo de caer en un lugar común? En México nos hemos quedado huérfanos de poetas". En su Facebook escribió una larga reflexión sobre Pacheco, al que consideraba "generoso, benevolente, cariñoso y brillante". "Y glotón", bromea.

Pacheco se ruborizaría al leer tanto elogio. Las reacciones de las instituciones culturales mexicanas no se hicieron esperar. El presidente de Conaculta, Rafael Tovar, dijo que el fallecimiento de Pacheco era "una inmensa pérdida para las letras universales". "Mi pésame a sus deudos", escribió a través de Twitter. Por el mismo canal, el presidente Enrique Peña Nieto se unía a las condolencias: "Ha fallecido un gran representante de nuestra literatura. México extrañará al gran escritor José Emilio Pacheco. Descanse en paz".

Poniatowska ganó en noviembre el Premio Cervantes de literatura y, nada más bajar las escaleras de su casa para recibir a los que la estaban esperando en su salón, dijo que había desayunado. Acababa de amanecer y no era un dato intrascendente. "Cuando se lo dieron a José Emilio me dijo que no pudo probar bocado hasta la tarde. Le acosaron a llamadas durante todo el día, pero yo soy más previsora. Yo al menos le he ganado en esto, en literatura ya es otra cosa. Vengo ya a hablar con ustedes habiendo comido un cafecito y un pan", relató.

Esta triste tarde de domingo se le echó encima como una losa a Elenita, como la llamaba Pacheco. Y tocaba recordar el momento en el que su amigo fue de gran apoyo. "Recuerdo que a él le llevé el manuscrito de La noche de Tlatelolco (el libro más conocido de la escritora) y fue el primero que escribió sobre el texto y el único que lo hizo en 1968. Siempre fue un tipazo. Estoy horriblemente triste. Yo soy mayor que él", añadió la novelista, de 81 años.

PREMIOS

- Premio Magda Donato (México), por Morirás lejos, 1967

- Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (México), por No me preguntes cómo pasa el tiempo, 1970

- Premio Xavier Villaurrutia (México), por El principio del placer, 1973

- Premio Nacional de Periodismo (México), por Divulgación cultural, 1980

- Premio Malcolm Lowry (México), 1991

- Premio Nacional de Ciencias y Artes en lingüística y literatura, 1992

- Premio Nacional de Poesía José Asunción Silva (Colombia), 1996

- Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso (Chile), 2001

- Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, 2003

- Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (México), 2003

- Premio Internacional Alfonso Reyes (México), 2004

- Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (Chile), 2004

- Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, 2005

- Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (España), 2009

- Premio de Literatura Miguel de Cervantes (España), 2009

- Doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009.

- Doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Campeche, 2010.

- Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

- Premio Alfonso Reyes por El Colegio de México, 2011.

Pero la parte central de su obra, la que lo convierte en “poeta y escritor”, según la contradictoria y ya establecida fórmula de las enciclopedias que divide el oficio entre el género y una de sus especies, es su trabajo poético, que se ha reunido completo en tres ocasiones, una en 1980, otra en el año 2000, con el título de Tarde o temprano que luego en 2010 fue ampliada, y que incluye más de doce volúmenes que cambian cada vez que se reeditan debido a la costumbre que tenía de excluir poemas y de corregir cada vez los ya publicados, inconforme siempre con la última versión, nunca definitiva, en una actitud que revela una profunda humildad ante el texto y un sentido de obra en marcha, inconclusa y perfectible.

OBRAS

Poesía

1963.- "Los elementos de la noche"

1966.- "El reposo del fuego"

1969.- "No me preguntes cómo pasa el tiempo"

1973.- "Irás y no volverás"

1976.- "Islas a la deriva"

1980.- "Desde entonces"

1981.- "Tarde o temprano"

1983.- "Los trabajos del mar"

1984.- "Fin de siglo y otros poemas"

1985.- "Alta traición: antología poética"

1987.- "Miro la tierra"

1990.- "Ciudad de la memoria"

1996.- "El silencio de la luna : [poemas, 1985-1993]"

1999.- "La arena errante. [Poemas 1992-1998]"

2000.- "Siglo pasado"

2005.- "Antología poética"

2005.- "En resumidas cuentas"

2009.- "Como la lluvia"

2009.- "La edad de las tinieblas"

Novelas

1959.- "La sangre de Medusa y otros cuentos marginales"

1963.- "El viento distante"

1967.- "Morirás lejos"

1972.- "El principio de placer"

1981.- "Las batallas en el desierto"

1992.- "Tarde de agosto"

Ensayo

1994.- "El derecho a la lectura"

+1954.jpg)

18-26-11%5D.jpg)

+poster.jpg)