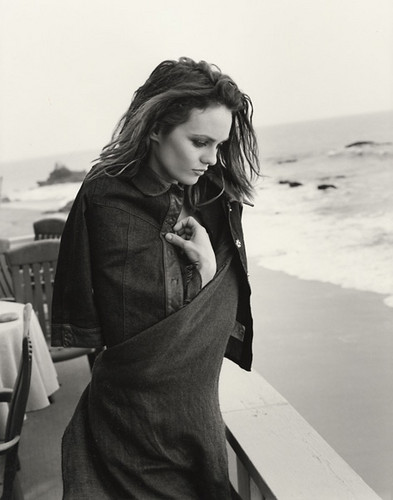

Poeta y novelista estadounidense nacida en Boston (Massachusetts) el 27 de octubre de 1932 y fallecida en Londres el 11 de febrero de 1963, tras sufrir una grave crisis personal que le llevó al suicidio. Fue una de las poetas más intensas de las últimas generaciones y un clásico ya de la moderna poesía en lengua inglesa. Sus obras, casi todas póstumas, se han editado varias veces en todo el mundo. El éxito que tiene su obra es debido, además de la extraordinaria calidad que tiene su poesía, al profundo carácter femenino de su obra, el cual, sin apartarse de las corrientes tradicionales, realza con destreza las interioridades de una mujer que buscó continuamente a lo largo de su vida el camino de la perfección.

Vida

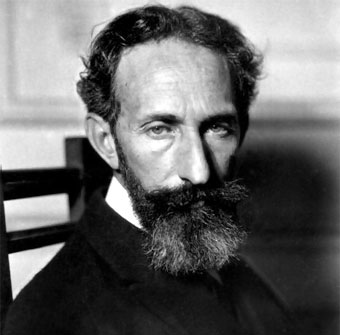

La infancia de Sylvia Plath tuvo mucho de idílica. Era la primera hija de Otto Plath y Aurelia Schober, y fue una niña inteligente que quería saberlo todo, le encantaba la comida, el mar, que le leyeran y que, en definitiva, le prestaran atención.

Los Plath llevaban en Boston una vida sencilla. Otto era profesor de biología y entomología de la Universidad de Boston y escribía en casa. Conocido especialista en pájaros, insectos y peces, y autor de un tratado sobre las abejas, había llegado del “corredor polaco” a Estados Unidos cuando contaba con 15 años. Aurelia Schober era una bostoniana de origen austríaco que trabajaba como profesora de inglés y alemán en una escuela secundaria, y estudiaba al mismo tiempo para obtener una licenciatura superior en letras. Ambos se conocieron en el curso de alemán que Otto impartía en la Universidad de Boston, y se casaron a principios de 1931. Tras la boda, ella renunció a su trabajo como profesora. Aquel mismo año nació Plath, en el Robinson Memorial Hospital de Boston, y dos años y medio más tarde nació Warren Joseph.

Pese a los dos hijos, la vida de la familia Plath siguió girando entorno a Otto y a su trabajo. Establecieron su residencia en Winthrop (Massachusetts), a la orilla del Atlántico.

A mediados de la década de los treinta, Plath empezó a pasar más tiempo en casa de sus abuelos maternos, a causa de las continuas enfermedades de su hermano y el deterioro progresivo de la salud de Otto. Su madre tuvo que hacer frente entonces a los cuidados de padre e hijo, además de seguir ayudando en su trabajo lectivo a su marido. El carácter negativo de Otto y su empecinamiento en no acudir a un médico desembocaron en una diabetes mellitus avanzada, que le había producido gangrena en una de sus piernas. Tuvo que ser hospitalizado para la amputación de la pierna, aunque, tras la operación, su estado se agravó de forma crítica y falleció en noviembre de 1940.

La desaparición de la figura paterna fue un acontecimiento que marcó la infancia de Plath. En primer lugar, la madre intentó esconder el dolor que le producía el fallecimiento de Otto, para evitar transmitir esa tristeza a sus hijos. Pero lo único que consiguió fue desorientarlos y, más tarde, Plath le recriminó esa falta de dolor y llegó a odiarla profundamente por ello. Incluso la culpó directamente de la muerte de su padre. Por otro lado, la situación familiar cambió radicalmente a raíz del surgimiento de problemas económicos. Aurelia tuvo que volver a trabajar y los Schober se mudaron a vivir a casa de su hija y sus nietos.

En 1942, la familia se trasladó al interior, a Wellesley. Le habían ofrecido a Aurelia un puesto en la Universidad de Boston. Allí, Plath acudió a dos instituciones de enseñanza públicas, la Marshall Livingston Perrin Grammar School y la Gamaliel Dradford Senior High School. Durante los años siguientes vivió en un ambiente familiar y cómodo. Fue la época en la que adquirió hábitos de trabajo y una destreza técnica en sus dos campos de actividad preferida, el arte y la escritura, y comenzó a ganar algún premio en los concursos escolares anuales y a enviar poemas a diversas publicaciones. El primer poema que le publicaron apareció en el Boston Herald en agosto de 1941.

En septiembre de 1950, y gracias a las becas Nielson, Smith Club de Wellesley y Olive Higgins Prouty Fund, ingresó en el Smith College. Era una adolescente alta (medía un metro setenta), con buena figura y un rostro agradable. Inmediatamente asumió las presiones de la vida en el College, desde el punto de vista académico y social. Plath quería ser amable y brillante, y lo lograba en buena medida, pero su tendencia a la depresión se agudizaba por momentos. Tenía períodos de crisis, entre los cuales hubo etapas hiperactivas, excitadas y optimistas. Una de sus mayores preocupaciones durante su estancia en Smith era que la aceptaran, ser popular (algo muy corriente en las universidades norteamericanas de esa época), pero a la vez quería ser diferente al resto para poder dedicarse a una de sus pasiones, escribir.

En sus comienzos poéticos ponía mucho énfasis en la perfección formal de sus versos, en la longitud de líneas y estrofas, pero no prestó tanta atención al contenido de esos versos. Seguía enviando poesías y narraciones cortas a periódicos y revistas, pero la mayor parte de ellas fueron rechazadas. Algunas de las aceptadas fueron el relato corto Y no volverá el verano, aparecido en la revistaSeventeen en verano de 1950, el poema “Fresas amargas” y el relatoCompensaciones de un verano en Nueva Inglaterra, ambos publicados por The Christian Science Monitor en otoño de 1950. En estos dos últimos trabajos, idealizó románticamente a los trabajadores de una granja a raíz de su estancia veraniega en la granja Lookout, en la que realizó labores agrícolas junto a su hermano Warren.

En agosto de 1952 su relato corto Domingo en casa de los Minton recibió el premio del concurso de relatos de la revista Mademoiselle. En la primavera del siguiente año, fue seleccionada para el consejo de redactoras universitarias de esta revista, para lo cual viviría en Nueva York del 1 al 26 de junio junto con otras 19 estudiantes de otras universidades del país. Los sucesos de este período los narró años después en su novela La campana de cristal. Fue un período hiperactivo, agotador y enloquecedor, que la sumió en una fuerte depresión. A su regreso a casa, su madre le comunicó que habían rechazado su solicitud para el curso de creación literaria de la Escuela de Verano de Harvard. Se bloqueó mentalmente, sufrió un duro insomnio y durante los meses de verano no pudo escribir ni una sola frase. El 24 de agosto dejó una nota en casa diciendo que salía a dar un paseo y que volvería al día siguiente. En realidad, se instaló en el sótano de su casa y se tomó un frasco de somníferos. La encontraron dos días después, viva aunque inconsciente, gracias a que no asimiló los somníferos y los vomitó. Fue ingresada en la clínica privada MacLean de Belmont (Massachusettts), gracias a la ayuda económica de su benefactora Olive Higgins Prouty, para su recuperación mental. Le fue administrada una terapia de electroshock y un tratamiento de shock insulínico y, gracias a los cuidados de su psiquiatra, Ruth Beuscher, consiguió volver a Smith para el semestre de primavera de 1954.

Comenzó trabajando duro, para recuperar el semestre perdido a causa del intento de suicidio. Se centró en sus estudios, y consiguió volver a escribir. En abril de 1954 consiguió componer su primer poema (un soneto) desde mayo de 1953. Y en abril conoció también a Richard Sassoon, un estudiante de Yale con quien inició una relación amorosa. Durante el período estival, asistió a la Escuela de Verano de Harvard y siguió abriéndose un pequeño camino literario en diversas revistas (Seventeen, Mademoiselle, Atlantic Monthly) y en publicaciones universitarias. Obtuvo además una buena cantidad de premios menores.

En enero de 1955 presentó su tesis de graduación en relación al uso del doble en la novela de Dostoievski, y se graduó summa cum laude en Smith en la primavera de ese mismo año, ganando además una Beca Fulbright para estudiar en los dos años siguientes en el Newnham College de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.

Como cualquier americano en Inglaterra, Plath se sintió arrollada y asombrada por Cambridge. Los primeros diez días de estancia en la isla Plath estuvo en Londres, haciendo turismo y realizando compras, y cuando llegó a Whitstead se sintió desilusionada porque la residencia se encontraba demasiado lejos de los edificios de las clases y necesitaba recorrer casi 15 kilómetros diarios de ida y vuelta en bicicleta para poder asistir a sus clases. Otro inconveniente fue que su sinusitis se acrecentó con el clima húmedo de Inglaterra. Pero a pesar de ello, en Cambridge se sentía bien; adoraba sus jardines, los antiguos colegios amurallados y los edificios de piedra.

La forma de enseñanza era diferente de la que había recibido hasta entonces. Plath tuvo que elegir las clases que quería recibir en los próximos dos años, y no sería examinada de esos cursos hasta la finalización de los mismos. Esto significaba estudiar de una forma más autónoma, aunque debía redactar un trabajo semanal sobre diversos temas, asistir a conferencias y acudir a una tutoría de una hora una vez a la semana. Una de sus tutoras fue Dorothea Krook, una mujer joven y agradable que se parecía a Ruth Beuscher, y que sería la profesora preferida de Plath.

Al mismo tiempo, Plath seguía manteniendo su relación con Richard Sassoon. Pasaron las vacaciones de Navidad juntos, viajando por Europa, pero Plath buscaba estabilidad y con Sasoon no la encontraba. Él mantenía amores en Suiza y Francia, y le pidió a Plath que no le escribiera hasta que él no tuviera claros cuáles eran sus planes de futuro. Ella había vuelto a idealizar una relación hasta el punto de que guardaba escaso parecido con la realidad.

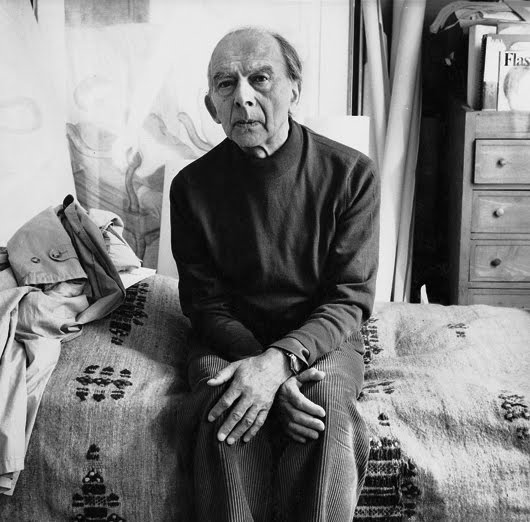

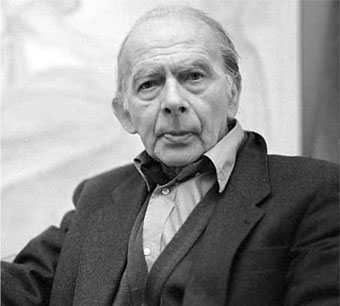

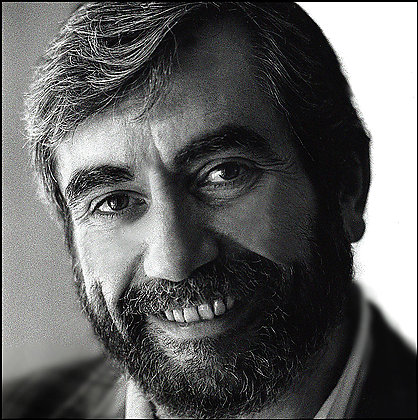

A la vuelta en enero de 1956 de sus vacaciones con Richard Sassoon, Plath se enfrentó a un crudo invierno inglés y a una depresión. Se clavó una astilla en un ojo, sufrió de gripe y catarros y no se veía con fuerzas de afrontar sus estudios. Sus escritos de esa época se asemejaban demasiado a los escritos de 1953, cuando intentó suicidarse. Al reconocer ella misma que empezaba a tener problemas mentales de nuevo, el 25 de febrero acudió al doctor Davy, un psiquiatra con un aire paternal que la impresionó. Tras salir de su consulta, adquirió un ejemplar de una nueva revista literaria, St. Botolph’s Review, donde leyó algunos poemas del poeta inglés Ted Hughes que la complacieron profundamente. Averiguó que la presentación de esa revista se celebraba esa misma noche, y acudió a la fiesta. Allí conoció a Hughes. Durante la noche se gritaron eufóricos el uno al otro, hablaron de poesía y bebieron coñac juntos. Se besaron en una habitación aislada. Y comenzó su relación amorosa.

El 16 de junio de 1956 Sylvia y Ted se casaron en la iglesia de San Jorge Mártir, en Londres. Eligieron esa fecha por ser el Bloomsday, el día en que James Joyce hace transcurrir la acción de su Ulises. Sólo estuvo presente Aurelia Plath, y el matrimonio se mantuvo en secreto para todo el mundo por miedo a que Plath perdiera la beca Fulbright si se enteraban de que estaba casada. La luna de miel transcurrió a lo largo del verano en España. Se instalaron en Benidorm, donde la pareja se dedicó a descansar y a escribir.

A su vuelta a Inglaterra, y tras una visita a la familia de Hughes que vivía en Heptonstall, en el condado de Yorkshire, se instalaron en Cambridge, donde él comenzó a impartir clases de inglés y Plath continuó con sus estudios, tras la renovación de la beca Fulbright. Durante ese invierno, Hughes cosechó muchos éxitos literarios, publicando poemas en diversas revistas literarias gracias a la ayuda de Plath. Ella consideraba en esa época la obra de Hughes más importante que la propia, y se dedicaba, además de a continuar con sus estudios, a llevar la casa y pasar a máquina los manuscritos de Hughes.

En abril de 1957 Plath consiguió un trabajo en el Smith College de profesora de inglés durante los siguientes tres años. Ella aceptó pensando que Hughes podría encontrar trabajo fácilmente en Massachusetts y se doctoró finalmente en literatura en Cambridge.

Aurelia Plath les organizó una fiesta de bienvenida a los Estados Unidos el 29 de junio, que coincidió con la buena noticia de que el libro de Hughes, El halcón en la lluvia, había ganado el primer premio del prestigioso Poetry Center de Nueva York, lo que significaba que la editorial Harper publicaría el libro. Pasaron siete semanas de descanso en Cape Cod antes de instalarse en Northampton, cerca del Smith College, donde Plath comenzaría a dar clases de inglés.

Pero Plath no tenía vocación docente, y se dio cuenta de ello en los primeros meses de clases. Apenas tenía tiempo para escribir, su forma de enseñar no le satisfacía lo suficiente y, tras una larga enfermedad que la tuvo en cama más de dos semanas, decidió dejar el College y dedicarse única y exclusivamente a escribir. En junio, la pareja se mudó a Boston y dedicaron el resto del año 1958 a escribir los dos, intentando vivir de los trabajos que ambos publicaban en revistas, además de participar en cuantos concursos literarios podían. A finales de diciembre, y tras otra crisis personal, Plath decidió acudir en secreto a su psiquiatra de MacLean, Ruth Beuscher. A la par, comenzó a trabajar durante una breve temporada en el Hospital General de Massachusetts, el cual le inspiró uno de sus mejores cuentos cortos:Johnny Panic y la Biblia de los Sueños, una fantasía sobre una mecanógrafa de hospital que se hace experta en sueños. El cuento está narrado desde el punto de vista femenino, con una prosa irónica, de tono natural.

En la primavera de 1959, Hughes consiguió una beca Guggenheim. Tras ver asentado un futuro económico mucho más estable, la pareja decidió tener un hijo. Durante el verano, Sylvia y Ted realizaron un largo viaje, en el coche de la madre de Sylvia, de costa a costa de los Estados Unidos. Después, pasaron dos meses en Yaddo, una colonia de escritores, situada en Saratoga Springs, al norte del estado de Nueva York.

Tras el viaje del verano, Plath regresó embarazada y la pareja decidió que el niño naciera en Inglaterra. Allí se trasladaron, y se instalaron en Londres, en un pequeño piso cerca de Primrose Hill y Regent’s Park. En febrero de 1960 Plath firmó el contrato para la publicación de su primer libro de poemas, El Coloso y otros poemas, el cual se publicaría en octubre de ese año en la editorial William Heinemann Ltd., de Londres. El 1 de abril nació su primera hija, Frieda Rebecca. A finales de ese mismo año volvió a quedar embarazada, pero en febrero de 1961 sufrió un aborto y perdió al niño que esperaba. Durante la primavera de ese año, escribió La campana de cristal. Para ella supuso un nuevo cambio; invirtió todo su tiempo en la redacción de la novela y consiguió estabilizarse mentalmente tras la pérdida de su hijo.

En julio, y tras una estancia en Francia en Berck-Plage, Plath ganó el premio Guinnes de Poesía en el Festival de Cheltenham. Durante ese viaje, Plath volvió a quedar embarazada por tercera vez y la pareja tomó la decisión de adquirir Court Green, una vieja casa de campo en Devon, propiedad de Sir y Lady Arundel. La casa tenía nueve habitaciones, un ático, una bodega, una terraza, una pradera y un huerto con árboles frutales, y se instalaron en ella en septiembre de 1961. Gastaron en la propiedad todos sus ahorros y las madres de ambos también ayudaron económicamente en la compra. El piso de Londres fue alquilado al joven poeta canadiense David Wevil y a su esposa Assia Gutman.

Plath dirigió durante ese verano la publicación de una antología de poetas norteamericanos de la época, que se publicó como suplemento de la revista The Critical Quarterly. A principios de noviembre de 1961 recibió una subvención Saxton de 2000 dólares, que le permitió pagar una niñera que cuidara a Frieda mientras terminaba La campana de cristal.

El 17 de enero de 1962 dio a luz a su hijo Nicholas Farrar. Se encontraba agobiada en el postparto, con una casa grande que cuidar, dos niños pequeños, y un frío y duro invierno en el campo. Pero salió adelante y, a partir de abril, comenzó a escribir los poemas que compondrían su libro Ariel.

En la primavera y verano de 1962, el matrimonio empezó a tener graves problemas. Plath sospechaba que Hughes tenía una relación con otra mujer, en concreto Assia Gutman. Cuando Aurelia Plath los visitó en junio y julio para conocer a Nicholas, se dio cuenta que las cosas no marchaban bien. Hughes hacía frecuentes viajes a Londres y Aurelia decidió no permanecer en casa de su hija para no interferir directamente en los problemas del matrimonio.

Durante el mes de julio, Plath grabó para la BBC una obra radiofónica titulada Tres mujeres, que se emitiría en agosto. En el mes de septiembre, Plath se encontraba bloqueada: no podía escribir, pasó una fuerte gripe, perdía peso por momentos y necesitaba somníferos para dormir, lo que acentuaba su depresión. A esto se unían las ausencias de Hughes de la casa familiar sin justificación.

La pareja, a pesar de los problemas, decidió irse de vacaciones a Irlanda, pero no consiguieron la reconciliación. Hughes regresó inesperadamente a Londres, y Plath volvió sola a Devon. En octubre de 1962, el matrimonio se separó definitivamente.

En ese mes de octubre, Plath escribió 25 poesías; todas ellas de una excelente calidad y que formaron parte también de su libro Ariel. La poeta aprovechaba su insomnio para escribir. Desde muy temprano por la mañana, mientras los niños aún dormían, ella se encerraba a escribir profusamente.

En noviembre decidió buscarse un piso en Londres, huyendo seguramente de la depresión que le produjo el fracaso matrimonial, y a la que hay que añadir el enclaustramiento solitario que suponía vivir en el campo. Se instalaron en un piso en de Fitzroy Road, donde anteriormente había vivido William Yeats. Plath consideró esa coincidencia como una buena señal para el futuro.

Enero transcurrió entre estrecheces económicas, a pesar de la ayuda que le brindaba su madre y Hughes, y las enfermedades sufridas por los niños y ella misma. En ese mismo mes se publicó también La campana de cristal bajo el seudónimo de Victoria Lucas, y recibió críticas positivas. Plath seguía escribiendo intensamente.

Ese invierno fue él más frío que Londres había sufrido desde el año 1947. Plath se encontró viviendo sola, con una casa a medio montar, huelgas de electricidad, dos niños pequeños, poco dinero, depresión, insomnio y abandonada por un marido joven, apuesto, brillante y poeta admirado.

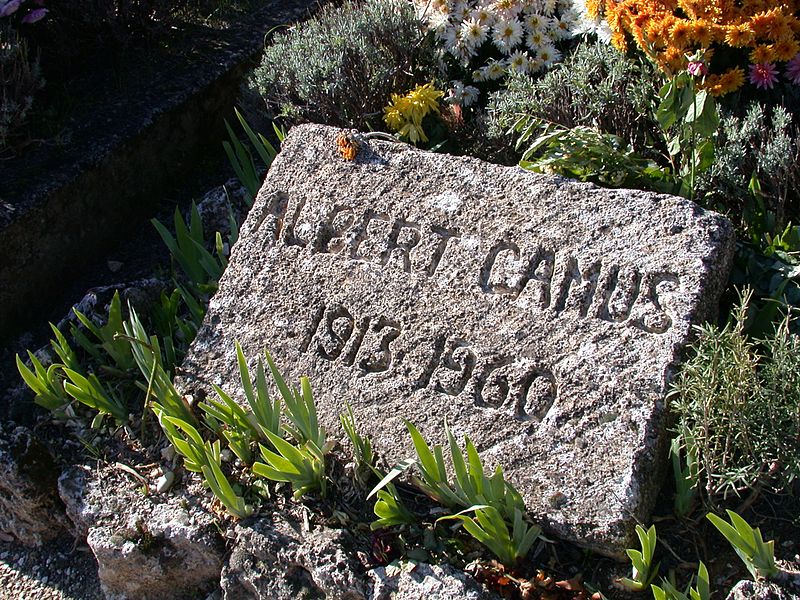

El 11 de febrero de 1963, por la mañana, dejó una bandeja con el desayuno dispuesto, junto a la cama de los niños dormidos. Se dirigió a la cocina, tapó todos los resquicios, encendió el gas e introdujo la cabeza en el horno. Antes, había dejado una nota con el número de teléfono del médico pidiendo que lo avisaran. Cuando la niñera llegó hacia las nueve y media, resultó inútil llamar a nadie, ya estaba muerta.

El 15 de febrero se llevó a cabo la investigación judicial, y la muerte de Sylvia Plath se declaró suicidio al día siguiente.

Obra literaria

Sylvia Plath publicó tan sólo dos libros en vida: un libro de poesía, titulado El Coloso y otros poemas, en 1960, y una novela, La campana de cristal, publicada en 1963 un poco antes de su fallecimiento.

El resto de su producción literaria fue publicada póstumamente: Ariel, el libro de poemas que la consagraría definitivamente y publicado por su marido Ted Hughes en 1965, Cruzando el agua y Árboles de invierno, ambos publicados en 1971, y un volumen que recoge casi toda su producción poética, Poesías completas, publicado en 1981 y por el cual se le otorgó el Premio Pulitzer en 1982. En este libro, se incluyen todos los poemas escritos por Sylvia Plath entre 1956 y 1963, de forma cronológica, además de una selección de 50 poemas de su juventud. Ted Hughes realizó la compilación de los poemas, así como una breve introducción con unas notas añadidas.

Toda la prosa y la poesía que escribió para publicar tiene tres denominadores comunes. Por un lado, su gran ambición de éxito, su ardiente deseo de ver en letra impresa toda su producción literaria; esta ambición contrasta con su frágil personalidad. Resulta exagerado observar que ya desde la infancia planificara su futuro como una vida de escritora superdotada y famosa, de magistral profesora de literatura, de excelente esposa y de madre perfecta. Por otro lado, la continua búsqueda de esa perfección es otra de sus obsesiones. Cuando no alcanzaba las metas que se proponía de forma impecable, cuando cualquier error, cualquier bache se interponía en su camino, caía en una depresión de la que le costaba salir la mayoría de las veces. Y por último, su fijación por la muerte, que la persiguió toda la vida. Desde que su padre falleció cuando ella tenía sólo 8 años, la muerte fue para ella una vía de escape, una solución salvadora a la que recurrir cuando los errores salpicaban su vida “imperfecta”, según su criterio. Eso ocurrió cuando a los 20 años sufrió una fuerte depresión e intentó suicidarse, y volvió a repetirse a los 30 años cuando se quitó definitivamente la vida. Tres versos de su poema “Señora Lázaro”, dentro del libro Ariel, nos dan una clara idea de esta obsesión:

[...] Dying

Is an art, like everything else.

I do it exceptionally well.[...]

[...] Morir

es un arte, como todo.

Yo lo hago excepcionalmente bien.[...]

Prosa

La única novela que escribió Sylvia Plath fue La campana de cristal, aparte de las narraciones contenidas en Johnny Panic y la Biblia de los Sueños (de publicación póstuma) y de la publicación de sus Diarios y las Cartas a mi madre (en los cuales, de una forma magnífica, duda paradójicamente acerca de su capacidad para escribir prosa).

En La campana de cristal, Esther Greenwood, con un tono satírico e irónico, nos cuenta su verano como redactora invitada de la revista Mademoiselle, su primera relación amorosa seria y su posterior ruptura, su depresión, su intento de suicidio y su recuperación en una clínica psiquiátrica.

Escrita entre 1960 y 1961, en parte en Londres y en parte en Court Green, la casa de campo que poseían en el condado de Devon, se supo muy pronto que los hechos narrados en la novela correspondían a incidentes reales de la vida de la autora. Sus cartas y sus diarios lo demostraron después. Plath se refirió siempre a esta novela como una obra escrita para ganar dinero, y la publicó bajo el seudónimo de Victoria Lucas. Su redacción, en cualquier caso, fue contemporánea a la desintegración matrimonial, y su publicación heriría profundamente a Aurelia, lo cual explica la utilización del seudónimo.

La obra tiene una estructura perfecta. Está dividida en veinte capítulos casi simétricos en los que nos habla de la locura, del gusto por la morbosidad y de la atracción de la muerte, todo ello narrado desde el punto de vista de una narradora perfectamente cuerda, racional en extremo y con una tétrica y fría ironía. La autora se inspiró en gran medida en la estructura formal y de contenido de El guardián entre el centeno, de Salinger. La obra se publicó en Londres en enero de 1963.

Poesía

Toda la poesía escrita por Sylvia Plath tiene, en conjunto, unas características concretas: fuerza emotiva, ira, esperanza, amor, ternura hacia sus hijos, intensidad, ejecución precisa, técnica perfecta. Con sus poemas, transformaba en literatura todos los hechos cruciales de su vida, sobre los cuales escribe.

No cabe duda de que escribió sus mejores poemas tras su separación de Hughes, en octubre de 1962. El arte existente en los poemas que posteriormente se publicaron en el libro Ariel en 1965 es el fruto de todos los años que había dedicado a estudiar su oficio de poeta. Encontró de alguna forma una vía de escape en la que plasmar el dolor y la cólera que sentía en esos momentos por verse abandonada y traicionada por alguien a quién había querido tanto.

Ariel es un volumen de corte intimista en el que por una vez Plath dio rienda suelta a sus estados de ánimo, a su dolor, a su angustia y escribió sin darle tanta importancia al aspecto formal de los poemas. Aquí radica la hermosura de la poesía de Ariel, en que nace desde lo más hondo de su ser y refleja claramente el caos y el sufrimiento que vivía la autora al escribir.

Plath creía en su arte como escritora. Ella misma captó la belleza y el arte de los versos que estaba escribiendo en ese instante de su vida, como queda claro en la carta escrita el 16 de octubre a su madre: “Soy una escritora genial: es algo que poseo. Estoy escribiendo los mejores poemas de mi vida; me harán famosa”. Del libro destacan cuatro poemas fundamentales: “Ariel”, “Papaíto”, “Señora Lázaro” y “Filo”.

En “Ariel”, el poema que da título al libro y escrito el día en que cumplía 30 años, la autora expresa el éxtasis que siente cuando cabalga a lomos de su caballo Ariel, en la escuela de equitación de Dartmoor, Devonshire. En los versos, llama al caballo Leona de Dios, que es lo que significa Ariel en hebreo. También se llama así el famoso duende de La tempestad, de Shakespeare.

El poema “Papaíto”, escrito el 12 de octubre, es un canto de odio casi razonable y un relato sumamente controlado de la influencia que, primero su padre y luego Hughes, habían ejercido en ella. Cuando la autora presenta el poema en su lectura radiofónica en la BBC, cuenta que la voz femenina que lo narra es una muchacha con complejo de Electra, y que su padre, un nazi alemán, había fallecido cuando la niña era pequeña y le idolatraba muchísimo. En los versos se entremezclan hechos autobiográficos, como la referencia a su intento de suicidio de 1952:

[...] At twenty I tried to die

And get back, back, back to you.

I thought even the bones would do.

But they pulled me out of the sack,

And they stuck me together with glue. [...]

([...] A los veinte traté de morir

para volver, volver, volver a ti.

Supuse que con los huesos bastaría.

Pero me sacaron de la tumba

y me recompusieron con pegamento.[...])

Pero, en general, queda claro que la voz que habla no es la de Plath. Tampoco se le conocen antecedentes judíos, y, además, su padre había fallecido un año después de comenzar la Segunda Guerra Mundial, sin haber participado en ningún caso en el movimiento nazi.

Otro poema a destacar dentro de Ariel es “Señora Lázaro”. Escrito entre el 23 y el 29 de octubre con un control rígido y un ritmo de verso ligero, este poema narra la cólera y la culpabilidad de una mujer que ha convertido en el intento de suicidio su profesión, y finaliza con unos versos en los que existe una imagen de renacimiento y venganza.

[...] Out of the ash

I rise with my red hair

And I eat men like air.

([...] De las cenizas

me alzo con mi cabello rojo

y a los hombres como aire devoro.)

Para finalizar, debe destacarse el último poema que compuso, “Filo”, escrito el 5 de febrero de 1963. En él describe a una mujer que ha alcanzado la perfección porque ha muerto. Fue titulado en un primer borrador “Monjas en la nieve”, y sitúa la muerte de la mujer en la tradición de la “necesidad griega”, una referencia a la creencia de que el suicidio es un medio honorable para liberarse de la deshonra. En cualquier caso, la despedida es irrevocable.

[...] We have come so far, it is over.

Each dead child coiled, a white serpent,

One at each little

Pitcher of milk, now empty.[...]

[...] hasta aquí hemos llegado, se acabó.

Los niños muertos, ovillados, blancas serpientes,

uno a cada pequeña

jarra de leche, ahora vacía. [...]

Enlaces en Internet

Bibliografía

Obras publicadas en lengua inglesa

Poesía

- PLATH, S. The Colossus . Londres, Heinemann, 1960.

- PLATH, S. Ariel . Londres, Faber & Faber, 1965.

- PLATH, S. Crossing the Water . Londres, Faber & Faber, 1971.

- PLATH, S. Winter Trees . Londres, Faber & Faber, 1971.

- PLATH, S. Collected Poems . Londres, Faber & Faber, 1981.

Narrativa

- PLATH, S. The Bell Jar. Londres, Heinemann, 1963.

- PLATH, S. Johnny Panic and the Bible of Dreams . Londres, Faber & Faber, 1977.

Memorialística

- PLATH, S. Letters Home. Correspondence 1950-1963 . Nueva York, Harper & Row, 1975.

- PLATH, S. The Journals of Sylvia Plath . Nueva York, Dial Press, 1982.

- PLATH, S. The Journals of Sylvia Plath (1950-1962). Londres, Faber & Faber, 2000.

Infantil

- PLATH, S. The Bed Book . Londres : Faber & Faber, 1976.

Obras publicadas en lengua española

- PLATH, S. Ariel. Madrid, Hiperión, 1989.

- PLATH, S. Cartas a mi madre. Madrid, Grijalbo, 1989.

- PLATH, S. Diarios. Madrid, Alianza, 1996.

- PLATH, S. La campana de cristal. Barcelona, Círculo de Lectores, 1992.

- PLATH, S. Soy vertical. Pero preferiría ser horizontal. [Madrid], Grijalbo Mondadori, 1999.

- PLATH, S. Johnny Panic y la Biblia de los sueños. Madrid, Alianza, 1995.

- PLATH, S. El libro de las camas. Madrid, Espasa Calpe, 1989.

.jpg)